企画陳列「牛の大型土製品−元春日小学校出土品によせて−」

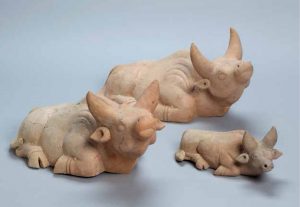

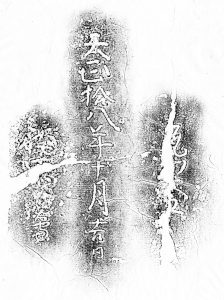

2015年度の元春日小学校内の調査では、江戸時代後期に属する井戸から牛をかたどった大型土製品が出土しました。調査地は、江戸時代中期以降、菅原道真を祖とする高辻家の屋敷があり、天神社が置かれたことが知られており、牛の土製品はそれを裏付ける遺物といえます。

今回の展示では、元春日小学校内から出土した牛の大型土製品を中心に展示し、市内各所から出土した小型の土製品も展示することで、受験シーズンと合わせて、牛の信仰について考えます。

記

1.期日 平成30年1月27日(土)~平成30年3月18日(日)

2.開館時間 午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

3.入館料 無料

4.展示内容 牛の土製品 大型品2点・中型品1点(元春日小学校出土) 市内各所出土、牛の土製品

5.展示場所 京都市考古資料館1階 エントランス

終了しました。