【再開】2階常設展示安土桃山時代コーナー「三条せと物や町出土の桃山茶陶」リレー展示について

特別展示「光秀と京~入京から本能寺の変~」の会期延長について

京都市考古資料館で現在開催中の特別展「光秀と京~入京から本能寺の変~」の会期を 11月 23日 (月・祝)まで延長をいたします

明智光秀が活躍した信長の入京から本能寺の変を中心にして、関連する遺跡の発掘調査の成果を写真パネルや遺物で紹介することで、戦国時代の末期から安土桃山時代前半、天下統一がなされようとした舞台、京都の往時のようすに想いを馳せて頂ければと思います。本能寺跡の発掘調査出土品は、令和元年度の京都市有形文化財の指定を受ける予定となっており、これらのお披露目として、まさに当時本能寺の変に遭遇したと思われる土器・瓦類などを多数展示します。皆様の多数の御来館をお待ちしております。

1.日 時

令和 2年 2月 7日 (金)~令和 2年 11月 23 日 (月・祝)

(開館時間)午前 9時~午後 5時 ※ 入館は午後 4時 30分まで

(休 館 日)月曜日 ※ 月曜日が祝日・休日の場合は開館、翌平日が休館

2.場 所

京都市考古資料館 1階特別展示コーナー

(京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の1)

3.入館料

無料

4.主 催

京都市考古資料館 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所

5.問合先

京都市考古資料館 電話 075-432-3245 FAX 075-431-3307

E-mail:museum@kyoto-arc.or.jp

明智光秀が活躍した信長の入京から本能寺の変を中心にして、関連する遺跡の発掘調査の成果を写真パネルや遺物で紹介することで、戦国時代の末期から安土桃山時代前半、天下統一がなされようとした舞台、京都の往時のようすに想いを馳せて頂ければと思います。本能寺跡の発掘調査出土品は、令和元年度の京都市有形文化財の指定を受ける予定となっており、これらのお披露目として、まさに当時本能寺の変に遭遇したと思われる土器・瓦類などを多数展示します。

1.日 時

令和2年 2月 7日 (金)~令和2年 6月 21 日 (日)

(開館時間)午前 9時~午後 5時 ※ 入館は午後 4時 30分まで

(休 館 日)月曜日 ※ 月曜日が祝日・休日の場合は翌日が休館

2.場 所

京都市考古資料館 1階特別展示コーナー

(京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の1)

3.入館料

無料

4.主 催

京都市考古資料館 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所

5.問合先

京都市考古資料館 電話 075-432-3245 FAX 075-431-3307

E-mail:museum@kyoto-arc.or.jp

2019年 に実施した京都市立近衛中学校( 左京区吉田近衛町 )の調査で、「療病院」の文字が入った陶磁器が多数出土しました。療病院は現在の京都府立医科大学附属病院の前身病院であることから、これらの陶磁器は病院で使用されたいわゆる「病院食器」であると考えられます。さらに、この調査では、「大学」・「医院」銘を持った磁器碗も多数出土しており、これらは現在の京都大学医学部附属病院で使用された病院食器とみられます。

今回の展示では、療病院(府立医大病院)と京大病院で使用された陶磁器を展示し、さらに療病院については、3箇所の石碑に注目します。府立医大病院内に建つ石碑には療病院が現在地に移された経緯が紹介されているので、その内容を解説をすることで、公衆衛生の向上に尽力された先人への理解を深めていただきます。

記

1.期 間 2020 年 3月 7日(土)~ 2020年 6月 28日 ( 日)

2.開館時間 午前 9時~午後 5時( 入館は午後 4 時 30 分まで )

3.入館料 無料

4.展示場所 京都市考古資料館1階 エントランス

終了しました。

2020年 2月号のリーフレット京都 № 373 「考古資料館に行ってみよう3-東寺の瓦は語る-」発行にちなんでの企画陳列を開催します。リーフレットに掲載された東寺創建寺の平安時代前期の軒丸・軒平瓦と同紋の東寺修理時に葺かれた鎌倉時代の軒丸・軒平瓦を並べて展示します。東寺修理にあたり創建時の紋様を重視し、忠実に模倣した范型で作られた軒瓦の紋様を比較してご覧ください。

記

1.期 間 2020 年 2月 1日(土)~ 2020年 3月 31日 ( 火)

2.開館時間 午前 9時~午後 5時( 入館は午後 4 時 30 分まで )

3.入館料 無料

4.展示場所 京都市考古資料館1階 エントランス

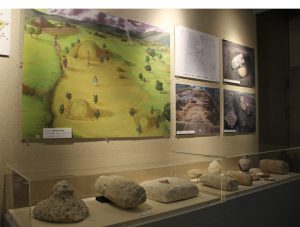

2019年10月、京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課は、史跡西寺跡、西寺跡、唐橋遺跡の発掘調査を実施しました。講堂跡では、基壇が平安時代のまま残されていたことを確認するとともに、推定五重塔跡では、確認した礎石建物が搭である可能性が高く、塔とすれば、初めてその遺構を確認したことになり、西寺を知るうえで重要な遺跡であることがわかりました。展示では、講堂跡や推定五重塔などの様子を見て頂きたいと思います。

記

1.期 間 2020 年 1月 4日(土)~ 2020年 3月 1日 ( 日)

2.開館時間 午前 9 時~午後 5 時( 入館は午後 4 時 30 分まで )

3.入館料 無料

4.展示場所 京都市考古資料館1階 エントランス

樫原廃寺跡は、西京区樫原に所在する古代寺院跡です。1966年の緊急発掘調査により、国内では極めて例の少ない八角形の瓦積み基壇の塔のほか、中門、回廊や築地の跡が確認されるなど貴重な成果が挙がりました。この後、保存要望の署名活動などを経て、1971年には国史跡に指定され、現在では史跡公園として市民の憩いの場になっています。

ノーベル化学賞を受賞された旭化成名誉フェローの吉野彰さんは学生時代、京都大学考古学研究会に所属し、この史跡指定の契機となった樫原廃寺跡の発掘調査に参加されていました。この度の受賞を受け、吉野さんがかかわった1966年の発掘調査で出土した瓦類と当時の考古学研究会の仲間との写真や復元イラスト図などを展示します。

記

1.期日 2019 年 11月 9日(土)~ 2019年 12月 27日 ( 金)

2.開館時間 午前 9 時~午後 5 時( 入館は午後 4 時 30 分まで )

3.入館料 無料

4.展示場所 京都市考古資料館1階 エントランス

終了しました。

京都市と公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所では、平成23年度から「大学のまち京都・学生のまち京都」の特性を活かし、発掘調査や京都市内の大学・高等学校における「研究・教育」の成果を紹介することを目的として、大学・高等学校との合同企画展を開催しています。今年度の合同企画展は、京都橘大学文学部歴史遺産学科考古学コースと合同での企画展を実施します。

京都や京文化を知るうえで、平安時代はその出発点というべき特別な時代です。平安時代の面影は京都にのこされていますが、地中にうまっている焼き物のカケラは、平安時代の歴史や文化を理解するうえで、多くのことを教えてくれます。発掘調査で必ずと言ってよいほど出土する土器片は、考古学の研究をするうえで欠かすことのできない資料です。近年、土器や陶器の研究が大きく進み、平安時代の日常生活や文化について新しいことがわかりつつあります。この展示では、平安時代の陶芸、窯業技術や焼き物の特徴について紹介します。平安京を中心とした当時の人々の食卓風景、平安時代の日常生活や貴族たちが興じた饗宴、それらをつつむこむ時代の特徴を是非ご覧ください。

1.日 時

令和 元年12月10日(火)~令和2年1月19日(日)

(開館時間)午前9時~午後5時 ※入館は午後4時30分まで

(休 館 日)月曜日 ※月曜日が祝日・休日の場合は翌日が休館

2.場 所

京都市考古資料館 1階特別展示コーナー

(京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の1)

3.内 容

◎ Ⅰ部 ◎ 平安京の暮らしを支えた各地の窯-平安時代の窯業-

◎ Ⅱ部 ◎ 饗宴の器、日常の器-焼き物から平安時代を読み解く-

4.入館料 無料

5.主 催

京都橘大学文学部歴史遺産学科考古学コース 京都市

京都市考古資料館 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所

【共催】京都歴史文化施設クラスター実行委員会 【後援】歴史街道推進協議会

6.問合先

京都市考古資料館 電話 075-432-3245 FAX 075-431-3307

E-mail:museum@kyoto-arc.or.jp

終了しました。

2018年度に実施された鳥部野の発掘調査(調査団体は株式会社文化財サービス)では、方形区画墓や木棺墓などの墓地に関する遺構が確認され、石製笠塔婆が出土しました。調査地である鳥部野は平安京の郊外に広がる葬送地の一つとして著名でしたが、遺跡としての実態は不明でした。今回墓地に関する遺構が見つかったことにより、考古学的に鳥部野の墓地としての様相が初めて明らかとなりました。

今回の展示では、出土した石製笠塔婆と土器を展示することで、鳥部野の墓地としての実態をご紹介します。また、 2016年に御土居跡(楽只)から出土した石製品笠塔婆は、葬送地の一つ蓮台野にあたる地の出土品ですので、関連遺物としてあわせて展示します。

なお、速報展示「発見!平安京九条大路と羅城」( 9月 15日~ 11月 4日 )、速報展示「平安宮内裏内郭回廊跡の調査」 ( 9 月 21日~ 11月 4日 )も併せて開催しております。

記

1.期日 2019 年 9月 22日( 日 )~ 2019年 11月 4日 ( 月・振替休日)

2.開館時間 午前 9 時~午後 5 時( 入館は午後 4 時 30 分まで )

3.入館料 無料

4.展示場所 京都市考古資料館1階 エントランス

終了しました。