平成30年度 合同企画展 「龍大生が語る京都の町と祈り」(平成30年12月11日~平成31 年1月20日)

平成30年度合同企画展「龍大生が語る京都の町と祈り-東市、七条町、醍醐寺-」開催について

京都市と公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所では、平成23年度から「大学のまち京都・学生のまち京都」の特性を活かし、発掘調査や京都市内の大学・高等学校における「研究・教育」の成果を紹介することを目的として、大学・高等学校との合同企画展を開催しています。今年度の合同企画展は、龍谷大学大学院文学研究科日本史学専攻、龍谷大学文学部歴史学科文化遺産学専攻と合同での企画展を実施します。

今、龍谷大学では、文献だけではなく、遺跡の出土品や石造物など、さまざまな文化遺産を用いた歴史研究を重ねています。今回の展示では、京都の七条(西本願寺周辺)と醍醐寺という二つの空間にまつわる龍大生の研究成果をご紹介します。

1.日 時

平成30年12月11日(火)~平成31年1月20日(日)

(開館時間)午前9時~午後5時 ※入館は午後4時30分まで

(休 館 日)月曜日 ※月曜日が祝日・休日の場合は翌日が休館

2.場 所

京都市考古資料館 1階特別展示コーナー

(京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の1)

3.内 容

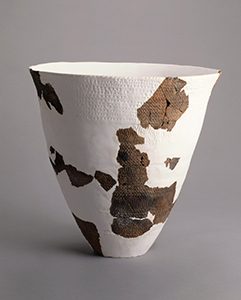

◎ Ⅰ部 ◎ 平安京東市と七条町-” 公 ”の市と町から ” 私 ”の町屋へ-

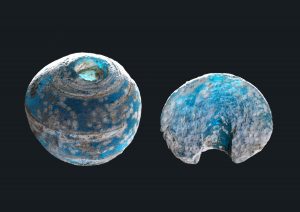

◎ Ⅱ部 ◎ 醍醐寺-町石にみる人々の祈り-

4.入館料 無料

5.主 催

龍谷大学大学院文学研究科日本史学専攻 龍谷大学文学部歴史学科文化遺産学専攻

京都市考古資料館 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所

【後援】歴史街道推進協議会 【協力】龍谷ミュージアム

6.問合先

京都市考古資料館 電話 075-432-3245 FAX 075-431-3307

E-mail:museum@kyoto-arc.or.jp