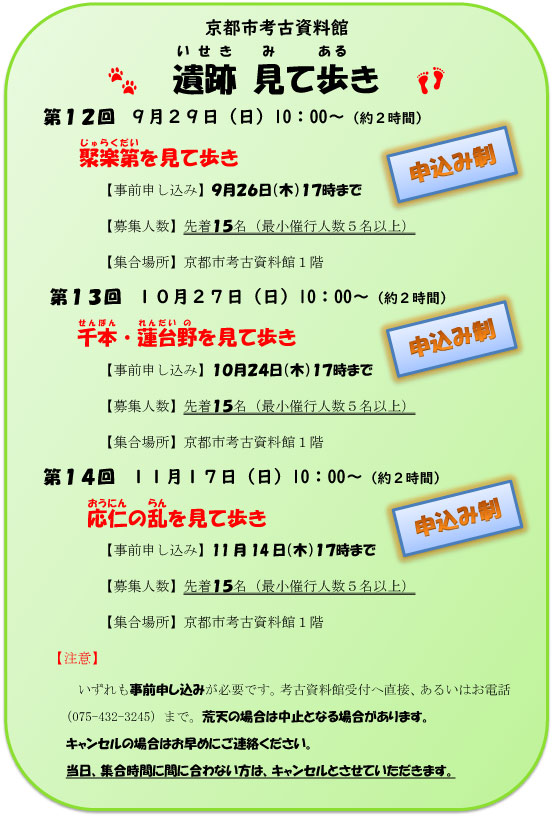

第12回、第13回、第14回「 遺跡 見て歩き 」の開催について

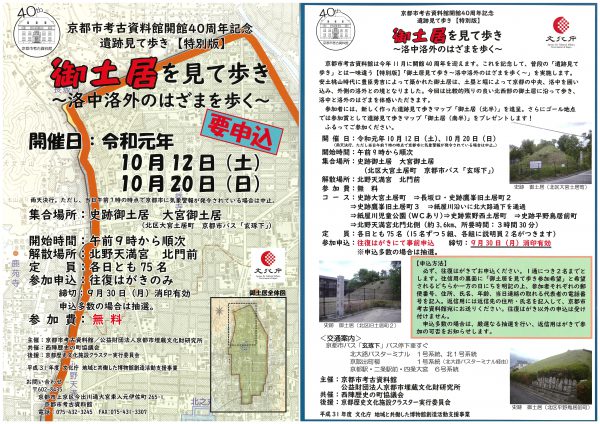

京都市考古資料館開40周年記念 遺跡見て歩き【特別版】

御土居を見て歩き~洛中洛外のはざまを歩く~

京都市考古資料館は今年11月に開館40周年を迎えます。これを記念して、普段の「遺跡見て歩き」とは一味違う【特別版】「御土居見て歩き~洛中洛外のはざまを歩く~」を実施します。安土桃山時代に豊臣秀吉によって築かれた御土居は、土塁と堀によって京都の中央、洛中を囲い込み、外側の洛外との境となりました。今回は比較的残りの良い北西部の御土居に沿って歩き、洛中と洛外のはざまを体感いただきます。参加者には、新しく作った遺跡見て歩きマップ「御土居(北半)」を進呈。さらにゴール地点では参加賞として遺跡見て歩きマップ「御土居(南半)」をプレゼントします!

開 催 日:令和元年 10月 12日(土)、10月 20日 (日) 雨天決行

開始時刻:午前 9時から順次

集合場所:史跡御土居 大宮御土居(北区大宮土居町 京都市バス「玄琢下」)

解散場所:北野天満宮 北門前

参加費:無料

定員:各日とも 75名 ( 15名ずつ 5組、各組に説明員 2名がつきます)

参加申込:往復はがきにて事前申込

締切:9月 30日 (月) 消印有効 ※申込多数の場合は抽選。

主催:京都市考古資料館 、(公財)京都市埋蔵文化財研究所

共催:西陣歴史の町協議会

後援:京都歴史文化施設クラスター実行委員会

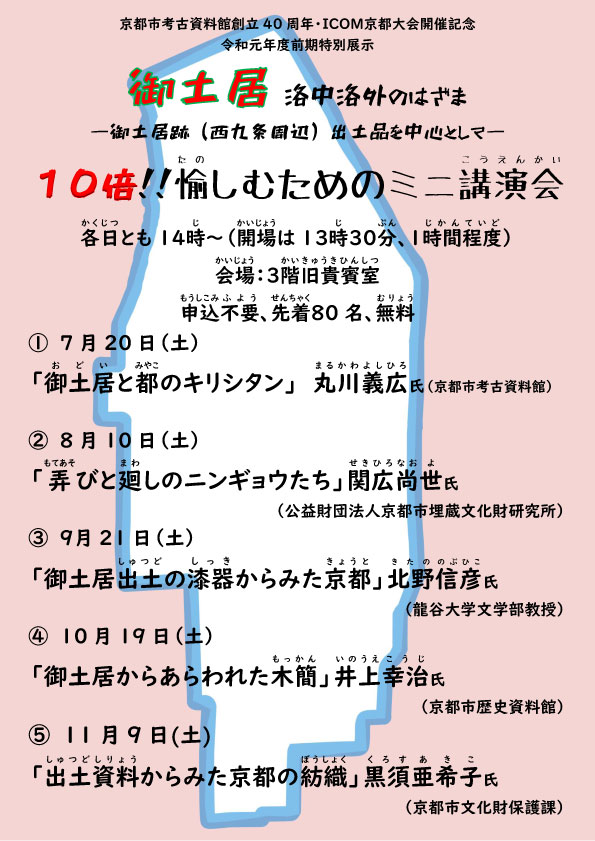

京都市考古資料館では、現在開催中の「御土居 洛中洛外のはざま」展を10倍!! 愉しんでいただくために、会期中、毎月一度、土曜日にミニ講演会を行っています。ぜひご参加ください。

京都市考古資料館では、7月 13日(土)から、企画陳列「聚楽第と金箔瓦」を開催します!

2019年 9月 1日 (日)~ 9月 7日 (土)にかけて、第 25回 ICOM (国際博物館会議) 京都大会が開催されます。それに合わせ、外国人の来館者を含め、多くの方に、絢爛豪華な豊臣秀吉の時代を象徴する金箔瓦を展示することで、京都の桃山文化の一端をご紹介します。

1階で同時開催する特別展示「御土居 洛中洛外のはざま」もあわせてお楽しみください。

1.期日 令和 元 年 7月 13日( 土 )~ 9月 16日 ( 日 )

2.開館時間 午前 9 時~午後 5 時( 入館は午後 4 時 30 分まで )

3.入館料 無料

4.展示内容 パネル 6点、展示遺物 約 10点

5.展示場所 京都市考古資料館1階 エントランス

終了しました。

平成 30年度の京都市有形文化財に、「御土居跡西九条周辺出土品」477点が一括して指定されました。このたび、京都市考古資料館では、文化財指定を記念して、令和元年度前期特別展示「御土居 洛中洛外のはざま−御土居跡(西九条周辺)出土品を中心として−」を開催します。

御土居は、戦乱の末に天下統一を果たした豊臣秀吉が、天正 19年 (1591)に築造させた、京都を囲い込むための土塁と堀による大規模な惣構です。北は上賀茂から鷹峯、南は東寺、東は鴨川、西は紙屋川(天神川)におよび、その総延長は約 22.5kmという一大土木事業でしたが、その実態については不明な点が多い。

さて、市有形文化財に選定された西九条周辺出土品は、御土居の南東端にあたる箇所、東寺の二町東の南北方向の土塁の東側の堀からの出土品です。これらは、16世紀末から17世紀後半の希少性が高く残存状況の良好な遺物群で、当時この周辺(東寺の東側)に住んだ人々の生活の一端を示す資料です。

今回の展示では、これまでの発掘調査で明らかになってきた御土居跡の様子を写真や図面などで紹介するとともに、市の有形文化財に指定された「御土居跡西九条周辺出土品」を中心に、洛中・洛外のはざまである御土居周辺の人々の暮らしのようすをご紹介します。

1.日 時

令和元年 7月 13日 (土)~令和元年 11月 24 日 (日)

(開館時間)午前 9時~午後 5時 ※ 入館は午後 4時 30分まで

(休 館 日)月曜日 ※ 月曜日が祝日・休日の場合は翌日が休館

2.場 所

京都市考古資料館 1階特別展示コーナー

(京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の1)

3.入館料

無料

4.主 催

京都市考古資料館 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所

5.問合先

京都市考古資料館 電話 075-432-3245 FAX 075-431-3307

E-mail:museum@kyoto-arc.or.jp

終了しました。